2019年11月30日に開業した「相鉄・JR直通線」。神奈川県を走る相鉄線から、東海道貨物線などを経由し、渋谷駅や新宿駅などと直通する路線で、相鉄沿線と東京都心の間のアクセス向上を目指して整備された直通ルートです。

この相鉄・JR直通線は、2005年制定の「都市鉄道等利便増進法」第1号案件となる、都市鉄道等利便増進事業「神奈川東部方面線」として整備されたルートです。この事業では、JR直通線に加え、もう1つのルート整備が盛り込まれています。それが、2022年度の開業を目指して建設が進められている「相鉄・東急直通線」です。

相鉄・東急直通線とは

相鉄・東急直通線は、11月30日に開業した「羽沢横浜国大駅」から、東急東横線・目黒線の日吉駅までを結ぶ、約10キロの路線。途中、東海道新幹線や横浜線、横浜市営地下鉄ブルーラインと接続する「新横浜駅(仮称)」、東横線綱島駅付近の「新綱島駅(仮称)」の2駅が設置されます。

路線名は、西谷~新横浜間が「相鉄新横浜線」、新横浜~日吉間が「東急新横浜線」です。このうち、西谷~羽沢横浜国大間は相鉄・JR直通線として開業済みですが、「新横浜へ行かない路線を『新横浜線』と案内するのは適当ではない(相鉄広報担当者)」ということで路線名は大々的にアピールされておらず、2022年度の相鉄・東急直通線開業までは隠れた路線名となりそうです。

相鉄・東急直通線が開業すると、相鉄沿線から新横浜駅へ乗り換え無しでアクセスできるように。大和~新横浜間は、横浜駅・横浜線経由では約42分掛かっていましたが、直通線経由では約19分と、23分も短縮。東海道新幹線へのアクセスが、大幅に向上します。

都心方面へも、二俣川駅から横浜駅・JR線経由で目黒駅まで約54分掛かっていたのが、乗り換え無しで約38分と、所要時間が16分短縮。相鉄・JR直通線とあわせて、都心方面とを結ぶ新たな鉄道ネットワークを形成することにより、東京都心と神奈川県央エリアの結びつきが強化されます。

建設現場の今は

11月30日に開業した羽沢横浜国大駅のホームは、相対式2面2線。相鉄・JR直通線と相鉄・東急直通線は、将来は同じホームから発着することとなります。両ルートの分岐器は既に設置されており、羽沢横浜国大駅のホームから見ることができます。

JR線方面の線路は分岐側を進み、勾配を登ります。一方の東急線方面は分岐器を直進。すぐに下り勾配となり、全長約3700メートルの「羽沢トンネル」に進入します。この東急線方面へ続くレールは、現在は100メートルほどのみが敷設されているということです。現在、羽沢トンネルは新横浜側1000メートル強の掘削が残されており、掘削済みの区間も軌道路盤の工事が進められている真っ最中。羽沢横浜国大駅からのレールがさらに伸びるのは、しばらく先のこととなるでしょう。

羽沢トンネルは、羽沢横浜国大駅から約150メートルの区間は地上から掘り下げる「開削工法」で作られ、断面は四角形。その先の区間は、掘削用機械「シールドマシン」を基地から発進させ、地面を掘り下げることなくトンネルを構築する「シールド工法」を採用。断面は円形となります。

また、この羽沢トンネルでは、「SENS工法」という新しい工法が一部で採用されています。SENSとは「Shield ECL NATM System」の略語。シールドマシンによる掘削と、現場でコンクリートを打つ「ECL工法」、重機などで一気に掘り進んだ上で地盤の硬さによりトンネルの強度を得る「NATM工法」の、3つの工法の利点を合わせたものだそう。従来のシールドマシンによる掘削よりもコストを削減でき、NATM工法よりも掘削スピードを上げることができるといいます。

SENS工法は、東北新幹線の「三本木原トンネル」、北海道新幹線の「津軽蓬田トンネル」で採用。相鉄・JR直通線西谷~羽沢横浜国大間の「西谷トンネル」では3例目として、そして都市鉄道では初めて、SENS工法が採用されています。そして、西谷トンネルに続く4例目の採用が、この羽沢トンネルとなります。この新たな工法で掘り進んでいるシールドマシンは、西谷トンネル掘削現場から転用されたもの。都市鉄道初のSENS工法採用トンネルを掘削した立役者は、今この瞬間も地面の下で黙々と仕事を続けています。

羽沢横浜国大駅の隣駅となる新横浜駅では、新幹線駅の北側、環状2号線の直下で工事が進められています。駅は開削工法で建設されており、「覆工板」と呼ばれる仮の板が路面に敷設されているのがわかります。

新横浜駅は、相鉄と東急の境界駅となる予定の駅。ホームは島式2面3線で、中線から両方向への折り返しが可能となる予定です。ホームの設置箇所は地下4階。円形歩道橋の直下では、地下2階を通るブルーラインと直交することとなります。

相鉄・東急直通線は、新横浜駅で相鉄の路線から東急の路線にバトンタッチし、同駅を出ると「新横浜トンネル」に突入。こちらもシールド工法で作られており、途中区間の工事現場は地上から見ることはできません。トンネルはしばらく環状2号線の下を進んだ後、大倉山駅付近で東横線の真下に入ります。ここから鶴見川付近までは、東横線直下を通るルート。なお、相鉄・東急直通線では、大倉山には駅は設置されません。

鶴見川の手前で東急線直下から分かれ、トンネルは新綱島駅に到達します。東横線の綱島駅より東側に設置される新綱島駅は、地下4層構造で整備。ホームは島式1面2線となります。

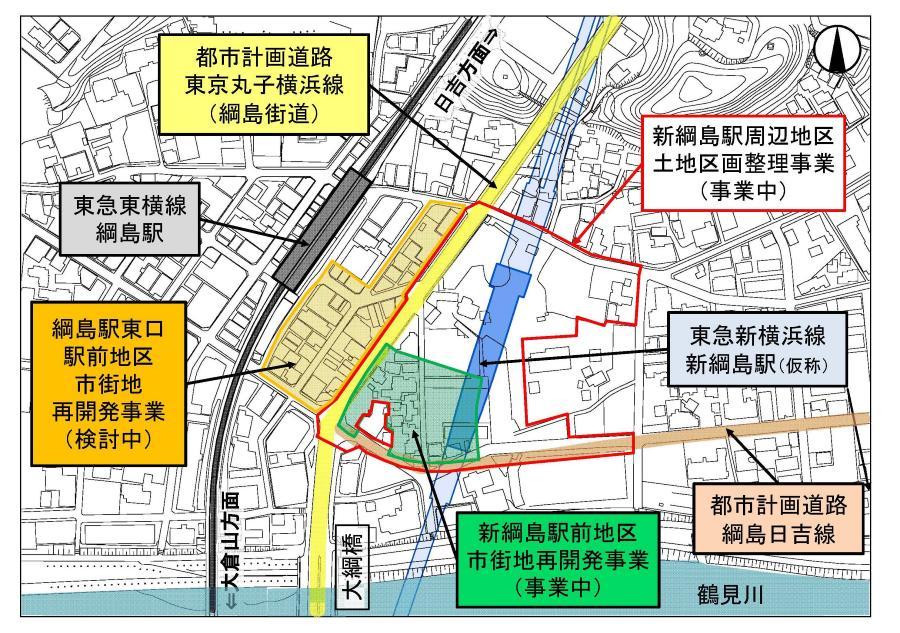

綱島駅の周辺は、建物が密集する昔ながらの住宅街で、道路が狭くバス運行時に危険が伴う、バス・タクシー乗り場が狭い、慢性的に渋滞している、などの問題が発生しています。そこで横浜市などは、相鉄・東急直通線と新綱島駅の建設にあわせ、周辺の再開発事業を進めています。

新綱島駅の直上には都市計画道路が整備されるほか、駅と連絡する位置には地上28階建ての高層ビルを建設。高層部はマンション、低層部には商業施設や区民文化センターとし、にぎわいの創出を目指します。また、バスやタクシーの乗降場も整備し、一部のバス路線の始終点は、道路が狭隘な綱島駅から新綱島駅へと移されます。

綱島駅周辺は、戦前は「綱島温泉」という温泉街として栄えていましたが、戦後は熱海や鬼怒川など他の温泉街との競争に勝てず衰退。住宅地化も進み、旅館は次々と閉店していきました。最後に残った日帰り温泉施設「東京園」も、2015年に無期限休業となり、かつての温泉街を忍ばせる施設は全て消えてしまいました。生まれ変わる綱島の象徴となる新綱島駅は、かつて東京園があった場所で工事が進められています。

新綱島駅を出ると、新横浜線は再び東横線の下に入り、長いトンネル区間を抜けて地上へと現れます。この区間の東横線は高架線を走っていますが、新横浜線の建設に際しては橋脚を付け替え、下に新横浜線が通れる空間を生み出しています。新横浜線は高架線の直下から地上に向かって坂を登り、日吉駅の引き上げ線付近で東横線と合流します。

現在は目黒線の終点となっている日吉駅。同駅には引き上げ線が2線ありますが、新横浜線はこの引き上げ線と接続する形で建設されています。日吉~新綱島間は下り勾配となり、従来の引き上げ線の終端部分を掘り下げる必要があるため、日吉駅では引き上げ線の位置を目黒方向にずらし、工事を進行中。2019年12月現在は、ホーム端に編成の先頭部がわずかに掛かる、不思議な状態の引き上げ線を見ることができます。なお、新横浜線の開業後は、日吉駅の引き上げ線は1線となる予定です。