京成グループの関東鉄道は、茨城県を中心に事業と営む交通事業者。鉄道事業では、取手~下館間の常総線と、佐貫~竜ヶ崎間の竜ヶ崎線の2路線を運営しています。

常総線の南半分にあたる取手~水海道間は、2両編成3ドアの車両が行き交う通勤路線で、ラッシュ時には1時間あたり最大8本、日中でも毎時3本と、比較的高頻度な運転ダイヤとなっています。しかし、この路線で使われているのは、電車ではなく気動車。電化してもよさそうな路線ですが、なぜ気動車が使われているのでしょうか。

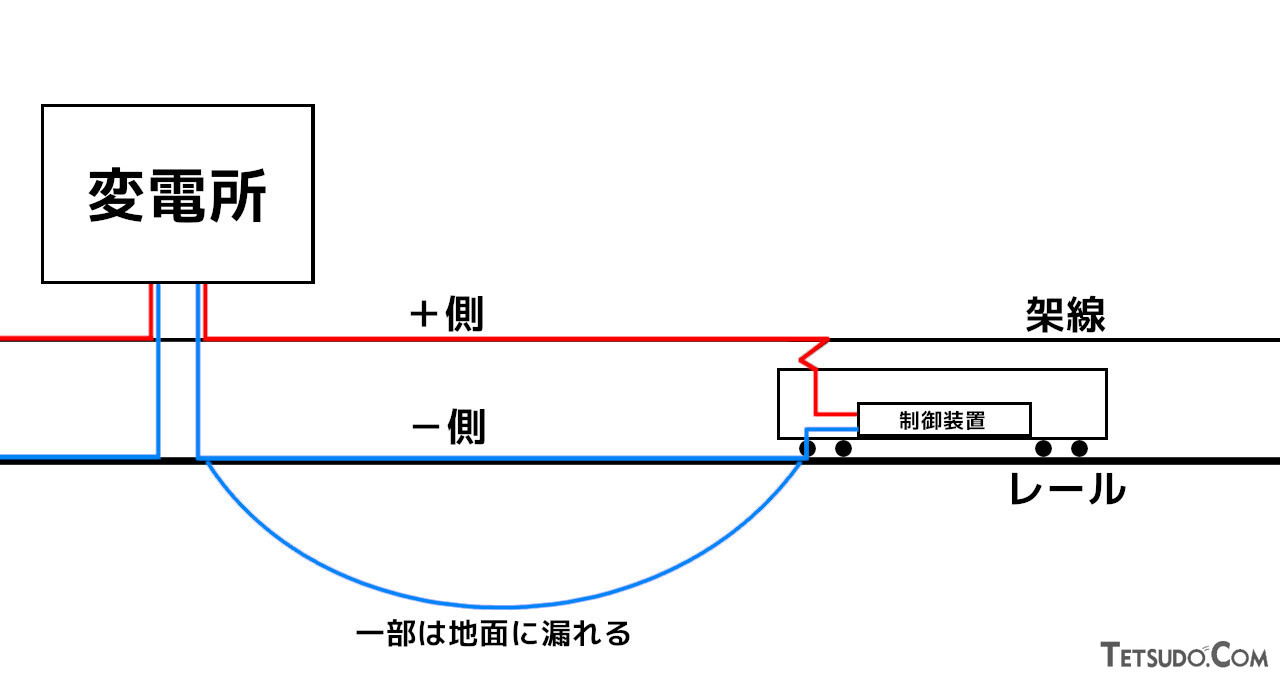

関東鉄道が電化しない理由は、石岡市にある気象庁の地磁気観測所にありました。この施設では、地球の磁気を観測することで、地球の環境変化や火山活動の分析などに活用しています。ところが、都市部の鉄道電化方法で一般的な直流電化は、この地磁気観測の大敵。直流電化では、電車から変電所に戻る電流は、一部が地中を通っているのですが、これが観測に悪影響を及ぼしてしまうのです。

では、もう一つの電化方式、交流電化を採用すればいいのではないか、と考えられますが、交流電化は車両側の装備が多くなり、製造コストが高くなります。関東鉄道のように、車両を多数用意する必要のある会社には不向きなのです。

地磁気観測への影響を最小限に抑えられるよう、変電所の数を大幅に増やせば、直流電化も理論上は可能です。しかし、関東鉄道では実際にこの方式を検討したのですが、コストが高くつくことが判明し断念。結局、今日に至るまで、気動車による通勤輸送が続けられているのです。

ちなみに、千葉県にも国土地理院の地磁気観測所が存在し、内房線がこの近隣を通っています。しかし内房線の場合は、関東鉄道が断念した、変電所を多く設置する方法を採用することで、直流電化を実現しました。国鉄(当時)という大きな組織では、たった一部の区間のために交流対応電車を用意するよりは、地上施設を増やしてでも直流電化とした方が、コスト面で有利だったようです。