国土の7割を山地が占める日本は、トンネル大国です。鉄道トンネルでは、貫通時点では世界最長の陸上トンネルとなっていた東北新幹線「八甲田トンネル」や、難工事で知られるほくほく線「鍋立山トンネル」など、世界に誇るトンネルが多数存在。日本の鉄道建設の初期から、トンネルとは切っても切れない縁がありました。

そんなトンネル大国の日本で、初めて供用された鉄道用トンネルは、何を通るために作られたのでしょうか?もちろん山の下?いいえ、実は川をくぐるためのものでした。

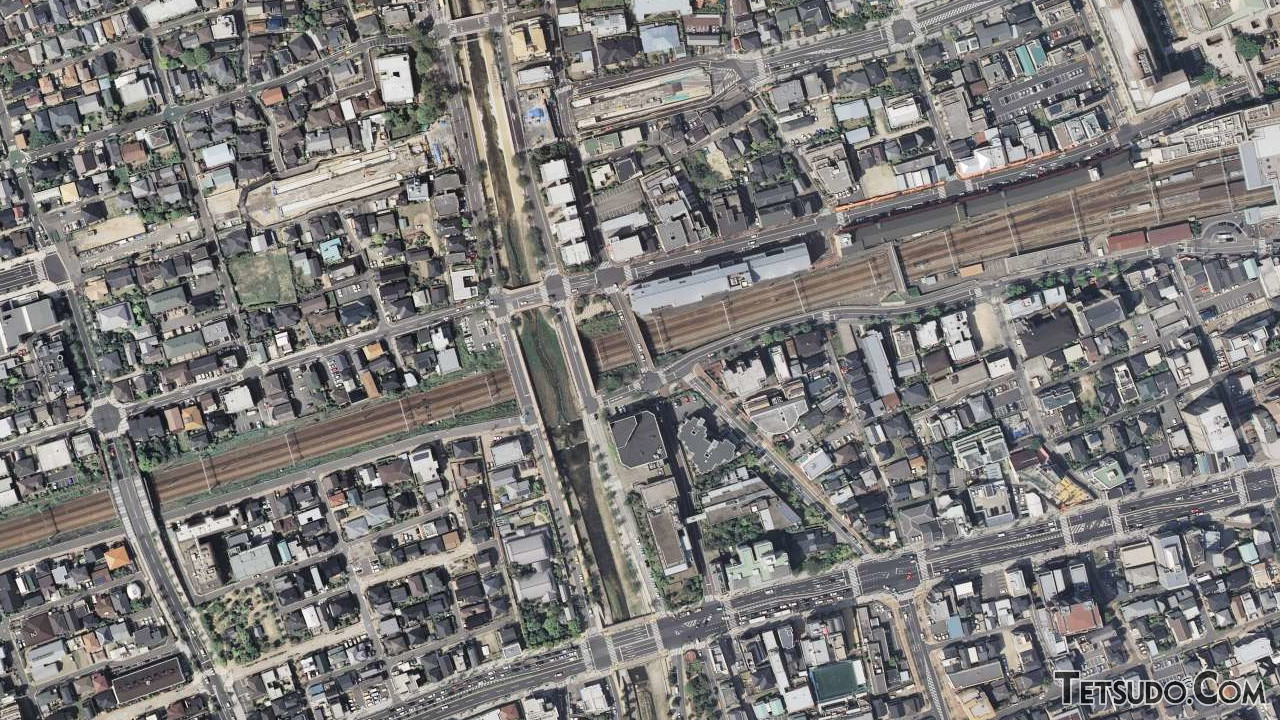

1874年、日本で2番目に開通した鉄道である大阪~神戸間の路線では、途中で石屋川と交差していました。この石屋川は、周囲よりも川底が高い「天井川」。そのため、川をくぐる珍しい形の「石屋川トンネル」が、1871年に竣工。これが日本初の鉄道トンネルとなりました。

この石屋川トンネルは、周辺区間の高架化によって現存しません。しかし、大阪~神戸間開業時に同時に供用を開始した「芦屋川トンネル」と「住吉川トンネル」では、現在もその痕跡が。この2つのトンネルも複々線化時に解体されてしまい現存しませんが、線路は今でも川の下を通っており、開業時の面影が残されています。

ちなみに、日本初の山岳トンネルとして建設されたのは、京都~大津間の「逢坂山トンネル」。こちらも線路付け替えによって廃止されましたが、東側の洞門は鉄道記念物として今も残されています。