11月28日、大井川鐵道の家山駅付近で、列車の連結器が外れ、機関車と客車が走行中に切り離されるという事故が発生しました。発車直後で速度が低かったうえ、自動的にブレーキが掛かったことで大惨事には至りませんでしたが、国土交通省は重大インシデントに認定。今後、運輸安全委員会による調査が行われる予定です。

今回のような列車分離事故は、鉄道ではあってはならない事案です。しかしながら、特に技術が未発達だった鉄道黎明期から、この類の事故は複数発生しています。万が一列車の連結器が外れてしまった場合に備え、現代の連結運転する多くの鉄道車両では、フェイルセーフのためのブレーキ機構が設けられています。

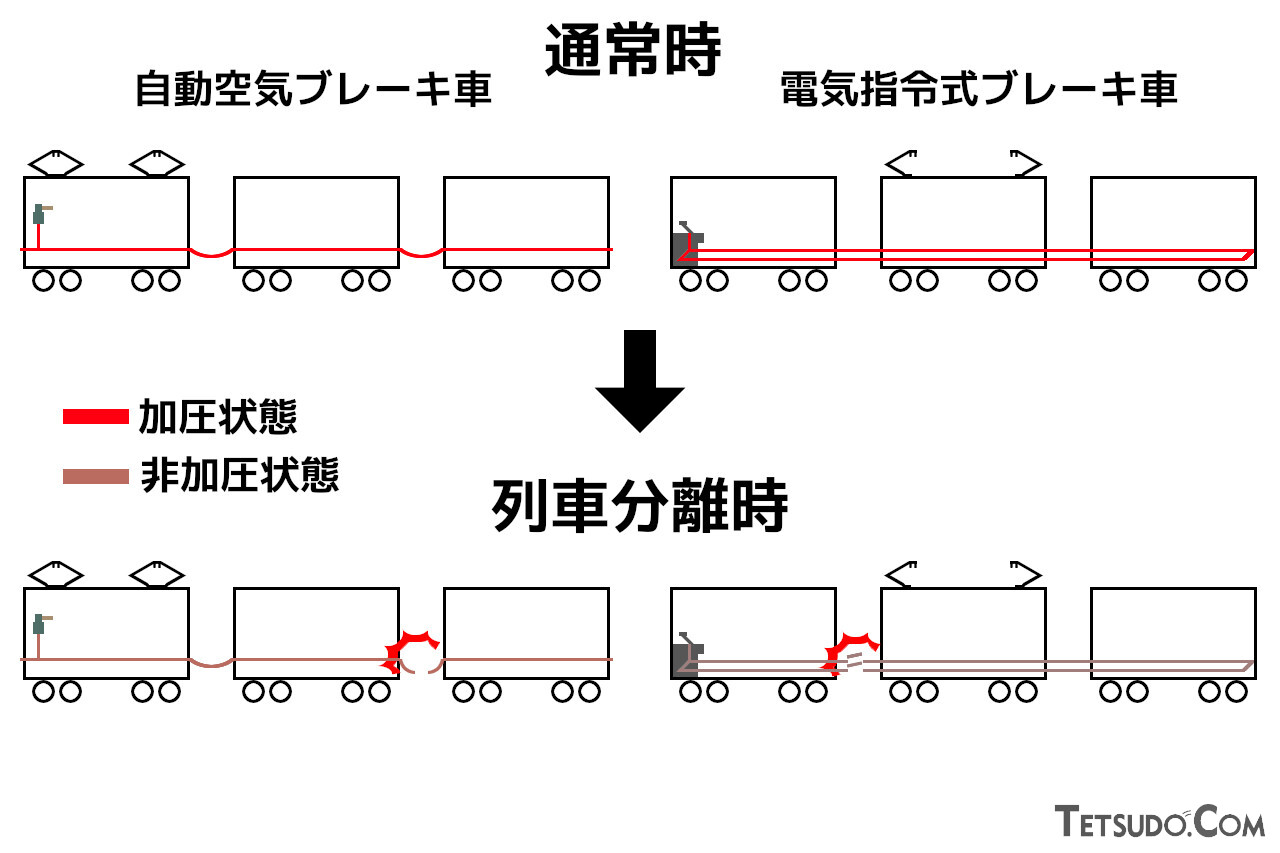

今回事故のあった大井川鐵道の機関車や客車で使われているのは、「自動空気ブレーキ」というブレーキシステムです。編成間に引き通した空気管に、所定の圧力で管内を加圧すればブレーキが解除され、逆に減圧すればブレーキが掛かる仕組みです。このため、今回のような連結器の分離とともに空気管が外れれば、自動的にブレーキが掛かるような設計となっているのです。現代の日本において、電車ではこれを主体としたものは少なくなっていますが、機関車や客車、貨車などでは今も主流(即応性を向上した「電磁自動空気ブレーキ」を含む)のシステムです。

また、自動空気ブレーキの後に普及し、今も古い電車を中心に使われている「電磁直通ブレーキ」は、このシステムだけでは列車分離時に自動でブレーキを掛けることができません。そのため、電磁直通ブレーキは自動空気ブレーキと組み合わせて使用されています。

近年の電車などで主流となっている「電気指令式ブレーキ」は、空気管の代わりに電線(ブレーキ指令線)でブレーキ力を操作するシステム。旧来のシステムより即応性に優れるのが特徴です。このシステムでは、通常のブレーキ用のほかに、非常ブレーキ用の電線を設置。これを常時加圧し、非常ブレーキを掛ける際には電圧をゼロにします。これにより、車両電源が断たれた際や、列車が分離してしまった際に、自動的にブレーキが掛かる仕組みとなっているのです。

このようにフェイルセーフ機構を持つ現代日本の鉄道車両ですが、これはあくまで補助的な安全装置です。2005年に両毛線で発生した列車分離事故のようにブレーキが自動で作動しなかった例もありますし、急勾配上で列車分離が発生すれば、車両が停止できずに加速し続けてしまうかもしれません。フェイルセーフはフェイルセーフで、その機能を使う手前で安全を確保することが重要です。